国産パプリカは儲かるの?栽培に必要な設備や今後の可能性

コラム

国産パプリカは儲かるの?栽培に必要な設備や今後の可能性

公開日:2025.03.24

赤色、黄色に、オレンジなど、食卓に彩りを添えてくれるパプリカ。ピーマンと比べると肉厚で、独特の苦みや青臭さがありません。ビタミンCが豊富であるほか、ガン予防に効果があるとされるカロテンも多く含んでいます。色彩の美しさ、栄養価の高さなどから人気を集め、現在では欠かすことのできない食材になっています。

そんなパプリカは最近、国産品が増えています。

今回は、日本のパプリカ栽培の現状、パプリカ栽培のポイント、パプリカ栽培に必要な設備、そして国産パプリカの将来について、ご紹介したいと思います。

1.生産量は10年で8割増加!日本のパプリカ栽培の現状

パプリカは、1993年の輸入解禁以降、急速に日本の食生活に浸透していきました。現在も、その人気は衰えていません。

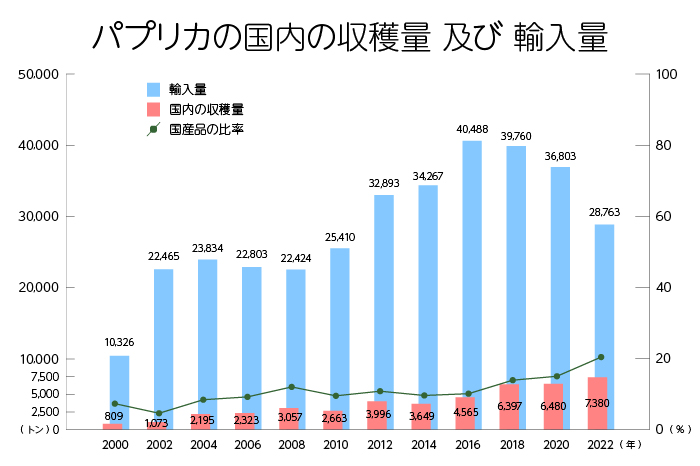

多くの国産野菜が輸入品によってシェアが奪われている中、パプリカは韓国産を中心とする輸入品によって日本国内市場が形成され、国産品が徐々にシェアを伸ばしている珍しい野菜です。ほかの国産野菜とは真逆の経緯をたどっています。

近年では、円安や輸送費高騰の影響を受けたパプリカの輸入量が2018年から2023年の間に4割も減っています。その一方で、国産のパプリカが存在感を高めています。国産品の生産量は2012年から2022年にかけて8割増加、国内に流通する国産品の比率は2割まで高まりました。

参考資料:e-Staqt

国産品が増えてきた理由は、輸入品への逆風をビジネスチャンスと捉えた大手資本企業の参入が相次ぎ、高度な環境制御が可能な大規模施設での栽培が拡大したことで、年間を通じて供給できるようになったことだと思われます。

2.パプリカの収量アップ!ハウス栽培3つのポイント

パプリカは、着果から収穫までの栽培期間が長いため(通常2か月以上)ハウス内で栽培します。果実が大きいパプリカの栽培では、茎葉の成長と果実の成長とのバランスを保つことが重要です。

ここからは栽培のポイントをご紹介します。

温度と潅水の管理

パプリカの収量を上げるためには、草勢(茎葉が伸長する勢力、強さ)の維持が必要です。そのためパプリカ栽培では、温度管理と潅水管理が重要となります。完熟した果実を収穫するため、とくに高温期には小まめな水やりが必要です。肥料切れにも注意しましょう。

整枝・誘引のコツ

草勢を維持するためには、1番果(第1分枝に付く果実)および2番果(第2分枝に付く果実)は早めに摘み取ります。加えて、枝が茂って株の内部まで光が入らないと着色が遅れるため、適度に整枝して日光を取り入れやすくします。

茎が太く、葉と果実が大きいため、整枝、誘引(茎や枝を強制的に支柱やフェンスなどのしかるべきところに導くこと)、収穫といった作業が単純で省力化しやすいこともパプリカ栽培の特徴です。

ハウス栽培によって自動化を進めれば、栽培管理に労力がかからないため、規模を拡大しやすくなります。

株の充実と着果の促進を図ることを目的として、採光を確保して光合成を高めたり、風通しを良くして病気・害虫の発生を抑えたりするための作業です。整枝の方法としては、成長点を除去する「摘心」、腋芽(えきが。葉の付け根から生える芽)を除去する「摘芽」、葉を除去する「摘葉」があります。重要な栽培管理の一つです。

注意が必要な病害虫

パプリカは土壌病害に弱い品種が多いため、土壌病害を回避する必要があります。また、肥大・成熟日数が長いことから病気や害虫により果実が被害を受けるリスクが高くなります。

パプリカ栽培を始めたばかりの農家では、疫病、青枯病、ダニ、タバコガといった病気や害虫の発生による失敗が最も多くなっています。

病気に対しては、過去に病気が発生していない場所をほ場に選び、雨よけと排水対策を実施すること。そして害虫に対しては、初期防除と防虫ネットの使用が効果的です。

3.パプリカのハウス栽培で必要な設備

次に、パプリカのハウス栽培において、必要な設備をご紹介します。

天井の高いハウス

草勢を維持しながら品質の良い果実を長期的に収穫し続けるためには、できる限り天井の高いハウスを利用すると有利です。

ハウスの軒高が高いと作物の植物体とハウス上部に滞留する高温の空気との間に空間ができるため、温度管理もしやすくなります。また、天井の高いハウスでは高所での作業(整枝、誘引、収穫など)が必要となるため、畝(うね)間を通れるリフトがあると便利です。

換気設備

パプリカは30℃を超えると草勢が減退するため、ハウス内が30℃を超えないように温度を管理します。天窓を備えた鉄骨ハウスでは換気扇は必要ありませんが、ビニールハウスなどでは換気扇が必要です。

炭酸ガス発生装置

日中のハウス内は光合成により炭酸ガス濃度(CO2濃度)が落ちてしまうため、植物体の光合成能力が低下します。そのため、炭酸ガス発生装置によって人工的にハウス内の炭酸ガス濃度を補う必要があります。

ハウス内の炭酸ガス濃度を大気中のガス濃度(400ppm)以上にすることで、濃度の低下を防ぐだけでなく、植物体の光合成能力を高めることができます。その結果、植物体が作る炭水化物量が増えるため、収穫日数が短縮されて多収が望めます。

保温カーテン

パプリカ栽培では25~30℃の温暖な環境が適しているため、トマト栽培よりも燃料コストがかかります。燃料コストを削減するには、固定式か可動式の保温カーテンを導入するのがよいでしょう。なお、可動式の遮光カーテンは夜間に保温カーテンとしても使用可能です。

- ▼関連記事

4.国産パプリカの今後の可能性

国産のパプリカは、輸入品と比べて鮮度と熟度が高いのが特徴です。

輸入品のパプリカは早採りされ、輸送過程で追熟・着色させています。収穫から日本に届くまでに日数がかかるため、鮮度が落ちやすく、風味や食感が損なわれてしまうのが欠点です。

これに対して国産品は、色づいてから収穫するため、輸入品よりも色と味の乗りが良くなります。

こうしたことから国産のパプリカは根強い人気があります。中食業界などでも、国産パプリカの生産量が増えてきたことを機に、国産品の調達を強化する動きが出ています。パプリカは、業務用だけでなく、直売所などでもニーズの高い野菜です。

かつて、パプリカの国産品は生産性が安定していませんでした。

その大きな要因には、単純に産地が少なかったこと以外に、国産品を十分に供給できる体制が整っていなかったことがあります。

当時、生産者のほとんどが簡易なパイプハウスを使った家族経営による小規模な農家でした。収穫量は少なく、無加温であったため、出荷時期も限られます。こうしたことから、小規模経営が拡大するには限界がありました。

しかしながら、近年では大規模施設を擁した企業が参入するなど、生産の新たな担い手が増えてきています。大規模施設による経営は、高水準の設備投資と高い栽培技術によって、高収量と長期出荷が可能です。

現在日本では、大規模施設から生産されるパプリカが全生産の多くを占めています。各地で大規模施設栽培が増え、パプリカ栽培の大規模化が国内で進んでいます。今後も大規模施設からの生産量は拡大していくでしょう。

そのほか、パプリカの生産安定や増収、生産コスト削減に関する国内の研究成果も出始めています。日本の栽培環境や消費に適した新品種育成に関する研究も進行中です。将来、日本の嗜好(しこう)に合った新品種の開発とともに、栽培技術の向上による生産性と生産量の増加が期待されます。

パプリカの国内生産量は今後、さらに増加していく可能性があります。

わが国のパプリカ栽培の将来には、目が離せません。

- ▼関連記事

▼参考サイト

〇三村裕. カラーピーマン : パプリカ・ジャンボピーマン・トマトピーマン・くさび型ピーマン・小型カラーピーマン. 農山漁村文化協会, 2002, (新特産シリーズ).

〇農文協編. ピーマン・生食用トウモロコシ・オクラ. 農山漁村文化協会, 2004, (野菜園芸大百科 : 第2版 ; 7).

〇川城英夫編. 新野菜つくりの実際 : 誰でもできる露地・トンネル・無加温ハウス栽培. 第2版, 農山漁村文化協会, 2023.

〇吉田睦編. 2025春 : 花と野菜の園芸カタログ. 大和農園, 2025(非売品).

〇松永啓. わが国におけるカラーピーマン(パプリカ)栽培の現状. 農耕と園藝. 2017, vol. 72, no. 9, p. 12-17, (特集 パプリカの最新動向).

〇吉田征司, 林俊秀. 国産パプリカの大規模生産の現状と課題. 施設と園芸. 2015, no. 170, p. 50-53, (特集 パプリカ栽培の新たな展開).

〇林俊秀. 産地・生産者情報 National Paprika Association 国産パプリカネットワーク(通称、NaPA)が動き出します. 農耕と園藝. 2018, no. 180, p. 65-68.

〇橋本陽平. “[シェア奪還]国産パプリカ10年で倍増 大手参入 円安追い風、味で優位”. 日本農業新聞. 2025-01-05.

“〇“みやぎの野菜指導指針”. 宮城県. 2006-03.

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/miyagi_yasai18_28.pdf, (参照 2025-02-24).”

“〇玉井理美. “[ヒットをひもとく]パプリカ 生産量10年で8割増”. 日本農業新聞. 2024-07-06, 日本農業新聞電子版.

https://www.agrinews.co.jp/economy/index/243896, (参照 2025-02-24).”

“〇パプリカ 赤や黄色、食卓に彩り 彩時季. 日本経済新聞. 2020-08-01, 日本経済新聞電子版.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62126780R30C20A7SHJ000/, (参照 2025-02-24).”

“〇ルーラル電子図書館 農業技術事典 NAROPEDIA. “整枝”.

https://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12810, (参照 2025-02-24).”

ライタープロフィール

【清原 筆養父】

ライター・翻訳家・一級知的財産管理技能士の三刀流。農学修士。野菜(特に、小松菜、豆類、山芋)が大好き。農産物の栽培・加工・包装、農業資材、園芸用品、肥料、農薬、農機具などに関する技術・特許調査・分析、技術・法律文書作成、翻訳などの経験がある。アグリテックやフードテック、テロワールなどに注目している。