本質の高温対策とは?ハウスの暑さ対策について専門家に聞きました【2025年最新】

コラム

本質の高温対策とは?ハウスの暑さ対策について専門家に聞きました【2025年最新】

公開日:2025.07.02

今年も厳しい暑さが予想されますが、みなさんはどのような対策をされていますか?

施設園芸ドットコムでは、遮光カーテンの選び方やバイオスティミュラント資材の使い方など、様々なテーマで高温対策をご紹介してきました。

今回は、施設園芸ドットコムお馴染みのアグリアドバイザー深田正博さんにハウスの暑さ対策について教えていただきました。

(株)ニッポー

アグリアドバイザー 深田正博氏

トマトの大型産地である熊本県にて、「既存の施設装備を使いながら、最低限のコストで、誰でも手が届く環境制御」を基本のスタンスに、「表面的な収量」より「収支・収益」を考えた技術構築を重視した活動を行う。

現在は、(株)ニッポー所属のアグリアドバイザーとして、全国各地の現場で栽培指導や、部会や県主催のセミナーや講演活動を行っている。

【保有資格】

農業改良普及員、農業専門技術員(野菜)

農業専門技術員資格(土壌肥料)

1.本質の高温対策とは

近年問題になっている『ハウスの高温対策』についてお話したいと思います。

これが正解ということではなく、みなさんそれぞれの栽培方法や農業経営の中で参考にしていただければと思います。

今回のテーマは『本質の高温対策』です。

なぜ「本質」かというと、日射量を減らしたり気温を下げることが“本当の高温対策ではない”と考えるからです。

遮光資材を使って日射量を減らすと、光合成の働きが低下します。とくに、曇天や雨天などの天気が悪いとき、朝夕のまだ日射量が弱い時期は光合成を妨げてしまいます。

日中(強すぎる日射量のとき)は高温対策として有効ですが、日射が弱く気温が高い環境では、植物の呼吸が増えて光合成による生産を上回り、収支がマイナスになります。

ではミスト装置はどうでしょうか。ミスト装置を使うことでハウス内の気温は低下しますが、日射量を減らすことはできないため、対物(=作物)の温度は高いままです。

ミスト装置の導入には、設備が高価であったり、水質が悪いと鉄分やマンガンの影響で目詰まりを起こすことがあり、使いにくい場面もあります。また、ミストを使いすぎると快晴時の葉のしおれが懸念されます。

そこで今回は、光合成を継続しながら、なるべくコストをかけずにできる“本質の高温対策”をお伝えしたいと思います。

植物は気孔(きこう)を開閉して気体を出し入れしています。

光合成に使われる二酸化炭素は気孔から取り込まれるため、 気孔が大きく開く晴天時には光合成速度も大きくなります。一方で晴天時には蒸散も盛んに行われます。蒸散とは、植物の水分が水蒸気となって空気中に出ていくことです。葉の温度を低下させると共に根からの養水分の吸収の原動力となります。

△植物の気孔

2.蒸散できているハウスは夏場も涼しい!作物温度を下げる方法

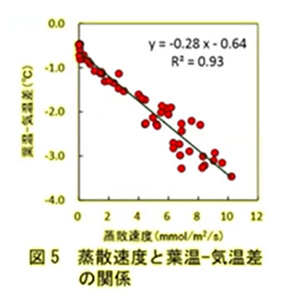

高知の試験場データ(図5)を見ると、蒸散が増えると対物温度は下がっていくことがわかります。

△高知県農業試験場

日中夏場のハウスへ入ると、ものすごく暑いですよね。でも実は、とても収穫量が多い方のハウス(アスパラや夏秋トマト等)は、ハウスに入ったときに“ひんやり”します。

みなさんもそういった経験はありませんか?

これは何十万枚とあるそれぞれの葉っぱが、水蒸気を出し続けているため、気化熱が奪われて気温が下がっているのです。これを繰り返すことによって、夏場なのに外気よりもハウス内の気温が低くなります。これは上手に潅水ができて、植物がしっかり蒸散できている証拠です。

みなさんに目指していただきたいことは、“気孔を開いたまま、蒸散と光合成を継続して、作物の温度を下げる”ことです。

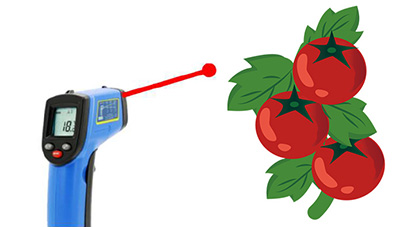

対物の温度は放射温度計で測定できます。

葉っぱの温度と気温を比較し、“気温より何度下がっているか”を計測してみましょう。室温より2℃以上低いと蒸散が上手くいっている証拠です。

※ある程度乾燥している(飽差が高い)場合

・室温センサと誤差を確認(気温表示機能がない場合)

・日陰の「果実温度」を計測⇔葉温の差

・飽差が5g/㎥以上ある(晴天日の日中)

・直射日光が当たる葉は避ける

・風がこもる部分は避ける

・葉の色が濃すぎる葉は避ける

・多く(数十枚)の葉を測ってみる

実際に、私が訪れたハウスでは6~7℃作物の温度下がっていたことがありました。 作物の温度を下げることは、花芽や果実など品質に大きな影響を与えます。

以下が実際のサーモグラフです。

温度が低いところは色が暗く、高いところは赤やオレンジ色になっています。

左の図は蒸散量が増えて、作物の温度が下がっていることを示しています。

△夏秋トマトでの日射比例潅水による温度低下

- ▼関連記事

3.おすすめの潅水方法は「日射比例潅水」

次に、日射量ごとに潅水量と頻度を変える日射比例潅水と、土壌水分量で潅水量を変える方法について解説します。

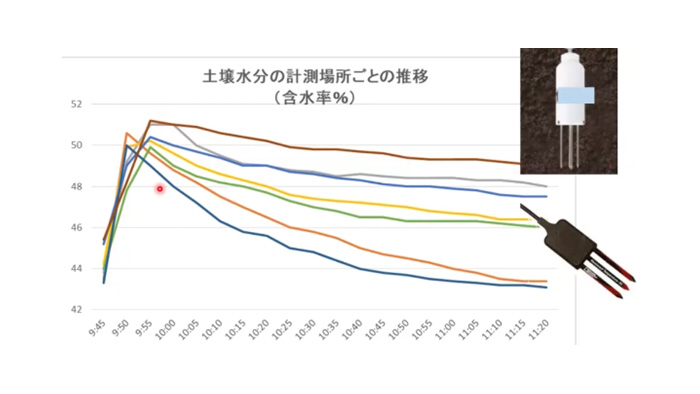

一聞すると、“土壌水分量を測定し、土壌が乾いたら潅水を行う、水が満たされたら潅水をやめる方法”が正しいように思います。しかし、7か所ほど土壌水分センサで測定した結果、水分の減り方が場所によって全く異なることが以下のグラフからわかります。

土壌水分の安定性は低いのです。

圃場の中で水分が過剰になる場所と不足する場所が出てくるため、どこに土壌水分センサを挿したら良いのか、場所選びが難しい点が大きな課題です。

一方、日射比例潅水は、日射が強いと葉の蒸散量が増えるため、この蒸散した(減った)分の水分を補う方法です。

私は、この日射比例潅水が一番正解に近い潅水方法なのではないかと考えます。

- ▼関連記事

4.ハウスの遮光には「熱線反射資材」を選ぼう

△可視光線透過型高温対策シート「明涼」/日新商事(株)

日射比例潅水で土壌水分を維持した上で、蒸散と光合成を継続することが重要だということがわかりました。しかし、それだけでは対処できないほど、近年の夏は厳しくなっています。土壌水分の気化熱だけでは気温が下がりきりません。

植物には『飽和の日射量』という考え方があります。過剰な日射は害になるのです。

もちろん害になる日射量は作物ごとに異なります。スイカやトマトはある程度高くても問題ありませんが、イチゴやニラ、ピーマンが必要とする日射量は低い。つまり“過剰な日射は遮る”必要があるのです。

そこで次に、遮光資材について3つの大事なポイントをお伝えします。

一般的な遮光資材(遮光カーテン)や塗布剤は、熱のもとになる赤外線、遠赤外線を含めた全波長を遮光します。光合成に必要な光も遮光してしまうため、資材選びと使い方には注意が必要です。

遮光資材の選び方

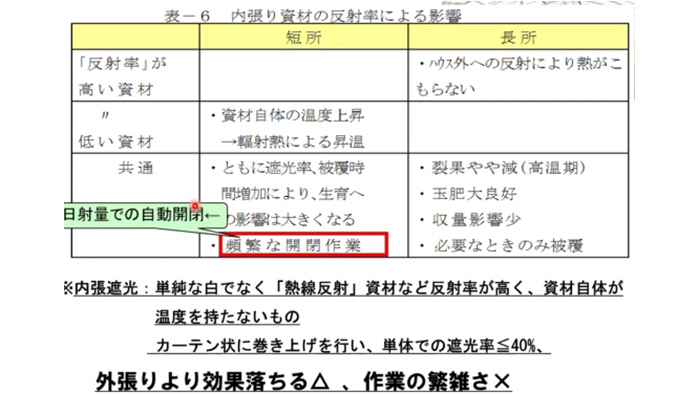

遮光資材には、熱線反射資材と熱線遮断資材があります。

その名の通り、熱線を「反射」するか「遮断」するかの違いです。

熱線断熱資材を使う注意点は、熱線を遮断する際に資材自体が熱をもってしまうことです。内張りとして利用すると、資材からの輻射熱がハウス内の温度に影響を与える恐れがあります。

そのため、内張りには熱線反射資材がおすすめです。熱線反射資材は熱を持ちにくく、熱線を反射して外に熱を逃がしてくれます。遮光率が低い熱線反射資材を内張りとして展張し、開閉させることで必要な光を取り入れることができます。

※熱線遮断資材を外張りに利用することも可能ですが、熱がこもってしまう可能性があるため注意が必要です

内張り資材の開閉方法

いちごは300~350W、トマトは600~700Wなど、日射量に応じた自動開閉が効果的です。とくに熱線が高い資材は、頻繁な開閉作業が必要です。

手動開閉の場合は、遮光率の低い資材を閉じたままにしておくと良いでしょう。

限度を超えた光は遮断し、曇天・雨天、朝・夕など必要な時には日射を上手に取り入れましょう。

散乱光フィルムの正しい使い方

対物の温度は低くなりますが、影だった葉にも光が当たるようになると、蒸散量が増えるため、潅水量を増やす必要があります。

潅水量を増やさなければ、水不足によって植物の気孔が閉じ、蒸散が止まり、対物の温度が上がってしまい、結果として効果が裏目に出てしまいます。どれくらい水分量の変化が早くなったのか、土壌水分計を使いながら確認し、潅水の間隔を狭くするなど、対策しましょう。

散乱フィルムのメリットは、夏場だけではなく日射量が少ない冬場にも効果を発揮することです。しかし、設置する場所によって使い方が異なりますのでこちらも注意が必要です。正しい資材の使い方を理解して、活用しましょう。

今回解説した「本質の高温対策」とは、一言でまとめると“蒸散を継続させて作物の温度を下げる”ことです。

そのために、日射比例潅水(できれば点滴チューブを使用)、限度を超えた熱線を遮光(自動化すると効率がよい)、散乱光フィルムで熱線を分散、ぜひこの3つを実践してみてください。

本記事の内容は以下の動画で詳しく解説しています。

ぜひご覧ください。

セミナー動画

ライタープロフィール

【施設園芸ドットコム 編集部】

農家さんへのお役立ち情報を配信中!

新しいイベントの企画やコラム記事の執筆、農家さんや企業様の取材を行っています。みなさんに喜んでいただけるような企画を日々考案しています♪