農家の知的財産権とは?ブランドや品種を守るための取り組みを解説

コラム

農家の知的財産権とは?ブランドや品種を守るための取り組みを解説

公開日:2024.06.13

「知的財産」という言葉を聞くと、何か難しそうなイメージがあります。特に、農業の世界では、知的財産とは無縁のように感じるかもしれません。実際に、農作物の生産地域に目を向けると、権利を取得すること自体に抵抗があったり、知的財産として保護し活用していく意識が浸透していなかったりと、知的財産の取り組みは十分であるとはいえません。

また、農作物は複雑な技術によって生み出されるものではないことが多いため、名称やデザインなどが選択のポイントとなることも少なくありません。そうしたことから、知的財産として保護していなければ、第三者に模倣されやすくなります。

そこで本記事では、農業におけるブランドや品種をはじめとする知的財産を、できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

1.知的財産とは?

「知的財産」とは、以下のように定義されています。

・発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの

・商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務(サービス)を表示するもの

・営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報

引用:知的財産基本法2条1項

知的財産は、項目別に対応したさまざまな法律によって保護されます。例えば、発明を保護するための特許法、商標を保護するための商標法という法律です。このような法律によって保護される権利が、「知的財産権」です。

次に農業における知的財産権についてみていきましょう。農業における知的財産権は、大きくは、次の3つに分類できます。

②営業上の標識についての権利(業務上の信用の保護)

③地域ブランドについての権利(地域ブランドの保護)

農業における知的財産権は権利によって、保護対象、保護方法、保護期間などに違いがあります。具体的な種類と保護内容を次の表にまとめました。

| 権利の種類 | 保護対象・保護方法・保護期間などの概要 | |

|---|---|---|

| 知的創造物についての権利 | 特許権 | 製品、システム、製造方法、栽培方法、保存方法、加工方法、農薬、肥料などの、新しい技術的アイデア(=発明)を保護する。保護を受けるには特許庁への出願(申請)が必要。保護期間は出願から20年 |

| 実用新案権 | 製品の形状や構造などの、形のあるアイデア(=考案)を保護する。考案は、改良や工夫を加えたちょっとした発明(ミニ特許)というイメージ。保護を受けるには特許庁への出願が必要。保護期間は出願から10年 | |

| 意匠権 | 製品の外観のデザイン(=意匠)を保護する。保護を受けるには特許庁への出願が必要。保護期間は登録から25年 | |

| 育成者権 | 植物(キノコを含む。)の新品種を保護する。保護を受けるには農林水産省への出願が必要。保護期間は登録から25年 | |

| 著作権 | 著作物を保護する。保護を受けるための手続きは不要。創作と同時に権利が発生する。保護期間は、創作時から著作者の死後70年 | |

| 営業秘密 (不正競争防止法) |

ノウハウや顧客リストの盗用など、営業秘密(企業秘密)の不正な利用行為を規制する。保護を受けるための手続きは不要だが、情報を秘密として管理していたかなどが問われる | 営業上の標識についての権利 | 商標権 | 商品やサービスの名称などのブランドに使用する商標(トレードマーク)を保護する。保護を受けるには特許庁への出願が必要。保護期間は登録から10年(更新が可能) |

| 商品表示・商品形態 (不正競争防止法) |

商品表示や商品形態についての不正な使用や模倣などの行為を規制する。保護を受けるための手続きは不要だが、商標法と比べて保護の請求時に要求される要件が厳しい | 地域ブランドについての権利 | 地域団体商標の商標権 | 「地域の名称」と「商品・サービスの名称」からなる地域ブランドを保護する。保護を受けるには特許庁への出願が必要。特定の組合などが出願できる。保護期間は登録から10年(更新が可能) |

| 地理的表示(GI) | 地域に根付いた産品の農林水産物などの名称(=地理的表示)を保護する。保護を受けるには農林水産省への登録申請が必要。登録に要する費用は、登録免許税の9万円のみ。私的な権利を与えるものではなく、国が偽物を規制する。保護期間に制限はない |

2.農業には多くの知的財産権が関わっている!

農業分野において、作物やその加工品の商品名といった一般的なブランドは、商標権、地域団体商標の商標権、地理的表示または不正競争防止法により保護されます。

ただし、ブランドを構成する要素は、商品やサービスの名称に限りません。次のような要素も、ブランドを構成する重要な要素です。

・ブランドを視覚化した「ロゴ・シンボル」

・ブランドを象徴する色彩である「ブランドカラー」

・人物や生き物をかたどった「キャラクター」

・ブランドに関する情報を短いフレーズにより伝える「スローガン」

・商品の「パッケージデザイン」

これらの要素は、一定の要件を満たすことを条件に、商標権や不正競争防止法により保護されます。また、著作権や意匠権の保護を受けられる場合もあります。このように、農業分野では、ブランドの各要素は、複数の知的財産権により幾重にも保護され得るのです。他方、新たに開発した作物の品種は、育成者権により保護されます。

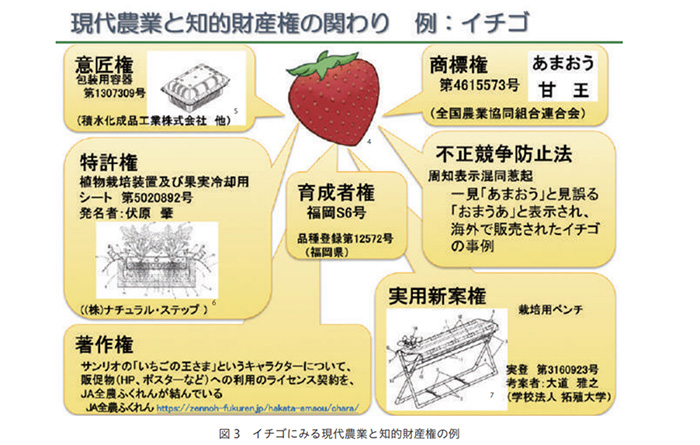

ここで、イチゴを例として、農業に関わる知的財産権を挙げてみましょう。

出典:『次世代の人たちに読んで欲しい 農業分野の知的財産保護・活用のためのテキスト』(植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム発行)

上記のように、イチゴひとつを見ても、商品名(ネーミング)や品種に加え、キャラクター、パッケージのデザインなどを対象に、多くの知的財産権との関わりがあることがわかります。知的財産権は、農業にとって重要な意味を持つ存在です。近年では、6次産業化の推進により、農業関係者が生産のみにとどまらず、加工や販売から観光までの一連の事業を進めることも珍しくなくなっているため、農業と知的財産との関わりは、ますます増えています。

3.農業のブランド・品種に関する知的財産権の活用事例

最後に、農業におけるブランド・品種に関する知的財産権の活用事例をご紹介します。

【事例1】トマトの外見イメージをうまく生かしたブランド戦略|「闇落ちとまと®」

△写真提供:曽我農園様(https://sogafarm.jp/)」

新潟県がトマト消費量の上位県であることは、あまり知られていません。その新潟県で最大のトマト生産量を誇る新潟市北区に位置するSOGA FARM(曽我農園)は、高糖度トマト(いわゆるフルーツトマト)の外見上の特徴をうまく表現した商標を次々に登録することで、ブランディングにつなげてきました。「闇落ちとまと」(商標登録第6481777号、同第6582346号)も、その1つです。

高糖度トマト栽培では、水分を制限すると「尻腐れ」という障害が発生しやすくなります。尻腐れトマトは、黒い部分を取り除けば食べられますが、見た目がグロテスクであるという理由で、その多くは出荷されずに廃棄されたり、生産者によって消費されたりしてきました。このような境遇を見た農園関係者は、「類いまれなる資質を持ちながら、不幸な境遇が重なってダース・ベイダーになってしまったアナキン・スカイウォーカー」に似ていて不憫に思ったそうです。そこで、「闇落ちとまと®」と命名し販売を開始しました。すると、規格外であることを逆手にとったネーミングは、SNSで話題になるなど世間の反響を呼び、完売が続出。2022年には「日本ネーミング大賞」のルーキー部門において優秀賞を受賞しました。

【事例2】オーストラリア産の山形県ブランドサクランボの輸入を阻止|「紅秀峰」

△PIXTA(山形県産のさくらんぼ 紅秀峰)

「紅秀峰(べにしゅうほう)」は、山形県の研究機関が10年以上の歳月をかけて開発したサクランボです。1991年に品種登録されました(品種登録第2893号)。

しかし、2005年に「オーストラリアの果樹園経営者が、紅秀峰を日本に輸出しようとしている」との記事がグルメ雑誌に掲載されました。山形県が国の専門職員(品種保護Gメン)の協力を得て調査したところ、紅秀峰の穂木が無断で国外へ持ち出されていたことが判明。そのため、山形県は、育成者権侵害に基づき、穂木を持ち帰ったオーストラリア人を刑事告訴するとともに、税関に輸入差止めを申請しました。オーストラリア人が反省の意を表明したため、最終的には育成者権の存続期間終了後も一定期間、紅秀峰の種苗や収穫物を日本に輸出しないことを条件に、和解しています。

知的財産は「権利を取得すれば安心」と言いたいところですが、残念ながら、そうではありません。権利をどのように管理・活用していくかが最も重要です。まずは、皆さまが携われている農業にどのような知的財産があるのかを知ることから、始めてみましょう。それを踏まえ、農作物の商品化やブランド化を進めていくうえで、どのような知的財産が関係してくるのかを検討されてみてはいかがでしょうか。

- ▼関連記事

▼参考文献

〇菅原清暁編著. 農業法務のすべて. 民事法研究会, 2021.

〇松本好史, 伊原友己, 石津剛彦編著. 農林水産事業者のための知的財産法入門 : 植物新品種・地域ブランド・輸入差止め・侵害訴訟. 経済産業調査会, 2006, (現代産業選書. 知的財産実務シリーズ).

〇前田健, 金子敏哉, 青木大也編. 図録知的財産法. 弘文堂, 2021.

〇内藤恵久. 地理的表示法の解説 : 地理的表示を活用した地域ブランドの振興を!!. 大成出版社, 2015.

〇林俊輔. 農林水産物における知的財産の活用と地理的表示の概況(1). 茶. 2016, vol. 69, no. 7, p. 34-39.

〇GI制度の可能性を考える 農業は”知財”で攻める・守る時代(日本地理的表示GI 地理的表示保護制度をどう生かすか). 地上. 2018, vol. 72, no. 8, p. 33-35.

▼参考サイト

〇茶園成樹ら編. 次世代の人たちに読んで欲しい 農業分野の知的財産保護・活用のためのテキスト. 植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム, 2023.

https://pvp-conso.org/1018/, (参照 2024-05-31).

〇特許庁. 2023年度知的財産権制度入門テキスト, 2023.

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2023_nyumon.html, (参照 2024-05-31).

ライタープロフィール

【清原 筆養父】

ライター・翻訳家・一級知的財産管理技能士の三刀流。農学修士。野菜(特に、小松菜、豆類、山芋)が大好き。農産物の栽培・加工・包装、農業資材、園芸用品、肥料、農薬、農機具などに関する技術・特許調査・分析、技術・法律文書作成、翻訳などの経験がある。アグリテックやフードテック、テロワールなどに注目している。