農業で技能実習生を受け入れる方法とは?手続きや流れを解説【前編】

コラム

農業で技能実習生を受け入れる方法とは?手続きや流れを解説【前編】

公開日:2025.02.20

最近では外国人が農業現場で作業している光景やニュースを見かけることが多くなりました。

しかし外国人を受け入れる「技能実習生制度」や「特定技能制度」は非常に複雑な制度であり、地域によっては彼らがどのような資格で働いているのか、受け入れ手続きはどうしているのか等あまり知られていません。

そこで今回は、【前編】と【後編】に分けて外国人材受け入れのための技能実習生制度を分かりやすく解説します。

1.外国人材受け入れのための技能実習生制度とは?

日本で働いている外国人について、発給されているビザにより職務や期間などの滞在条件が異なります。

たとえば以下のような資格(ビザ)があります。

| 種類 | 説明・例示 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 例:エジプト人が日本の農機メーカーに雇用され、アラビア語サイト運営や取説を作成する業務に従事する | 5年、3年、1年、3ヶ月 |

| 経営・管理 | 例:フランス人が日本酒を欧米に輸出する会社を起業するために来日する | 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月 |

| 興行 | 例:韓国人歌手が全国ツアーのために来日する | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日 |

| 日本人の配偶者等 | 外国人が日本人と結婚するか特別養子縁組を行う | 5年、3年、1年、6ヶ月 |

| 永住者 | 他のビザで長期間日本に滞在し、善良で経済的に自立できている外国人が申請によって認可される | 永住 |

△表1:在留資格の例(一部)(参照:入出国在留管理庁)

このうち、「日本人の配偶者等」や「永住者」は日本でできる職務に制限はありませんが、それ以外のビザはその職務しかできません。また、定期的に更新する必要があります。

例えば、先に述べたエジプト人の場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザのままでは起業できないので、「経営・管理」ビザを改めて申請することになります。また、例に挙げたフランス人は、経営が順調でも、最大5年ごとにビザの更新手続きをする必要があります。

これらの手続きがないと「不法就労」「不法滞在」となります。

「才能が必要なビザが多い」と感じられた方も多いと思います。

それもそのはずで、閣議決定「第9次雇用対策基本計画」により、「単純労働者の受入れについては、日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼし、送出し国や労働者本人の影響も極めて大きいため、十分慎重に対応する(要約)」とされており、基本的には認めていないためです。

一方で、社会の各分野での人手不足は以前から問題になっており、不法就労対策や開発途上国への技術移転という大義名分のもと、1993年から「研修・技能実習制度」が始まりました。

以上のことから、技能実習生制度は「外国人単純労働者の受け入れに極めて慎重な政策」と「人手不足が深刻な日本社会の現状」のギャップを埋めるための苦肉の策であり、それだけに複雑な制度です。

現在では、「我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その経済発展を担う『人づくり』に協力する」制度とされています。

2.技能実習生制度の目的と「特定技能」との違い

技能実習生制度での在留資格(ビザ)

技能実習生制度をビザの面で少し詳しく説明すると、「技能実習1号」ビザが1年以内で、その終了時に「技能実習2号」2年以内→「技能実習3号」2年以内と、同じ人が最大で5年間在留できる制度になっています。

ただし、1号→2号、2号→3号の切り替え時には、申請すると自動更新されるわけではなく、技能等がきちんと習得できているかの試験を経ることが必須になります。

「技能実習」と「特定技能」の違い

実際の農業現場では、ある経営体だけ見ても「技能実習ビザ」で働いている方と「特定技能ビザ」で働いている方が混在している場合もあり、一見とても複雑です。

「特定技能」ビザは、2012~17年に、賃金未払いや社会保険未加入といった受入機関の不祥事に加え、技能実習生の失踪や犯罪事例が目立ったのが創設のきっかけでした。

こうしたことから、2019年に農業分野も含めた「人材確保が困難な産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる」ために、「特定技能」を新設した経過があります。

| 項目 | 技能実習(団体管理型) | 特定技能1号 |

|---|---|---|

| 目的 | 国際貢献のため、開発途上国の外国人を受入れ業務を通じて技能を移転 | 人材確保が困難な産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる |

| 技能水準 | 特になし | 相当程度の知識又は経験が必要 |

| 入国時の試験 | 特になし | 技能水準、日本語能力を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は免除) |

| マッチング | 日本の監理団体+外国の送出機関を通じて実施 | ・受入機関が海外で直接採用 ・国内外あっせん機関を通じて採用 |

| 受入れ人数枠 | 職員総数に応じた人数枠あり | 特になし |

| 実習計画策定 | あり | なし |

| 転籍・転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内で可能 |

△「技能実習」と「特定技能」の主な相違点

「技能実習」と「特定技能」の一番大きな違いは、即戦力性と言えます。

日本に来て間もない「技能実習1号」の場合、技能水準や日本語能力は特に要求されませんが、「特定技能」の場合はビザを与える前に日本語能力や技能などを試験等で確認することにしています。また、「技能実習」の場合は、受入機関の倒産や違法行為発覚などの場合を除き転籍が認められないのに対し、「特定技能」では同一の業務区分内であれば転職ができるのも大きな違いです。

以上のことから、理屈の上では最初から「特定技能」ビザで来日して就労できますが、実際は「技能実習2号」ビザ終了後に技能や日本語水準を認められて就労している人がほとんどです。

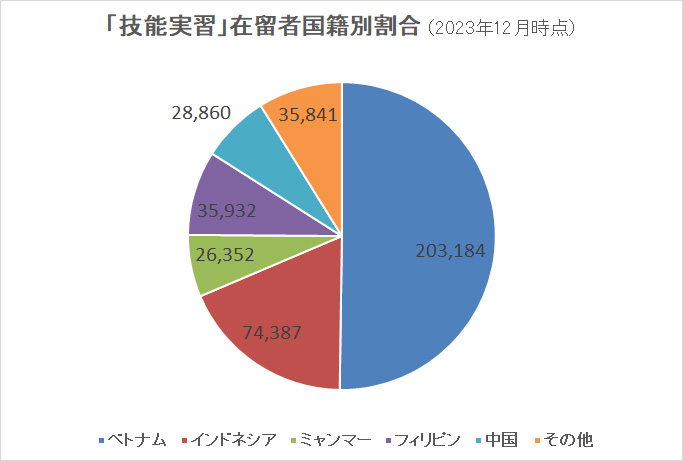

技能実習生の国籍

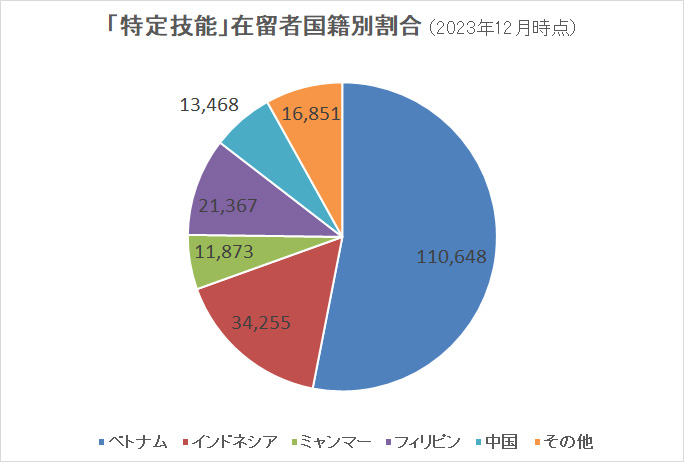

農業を含む全産業分野での合計ですが、2023年12月時点での「技能実習」や「特定技能」ビザ在留者の人数を国籍別に整理しました。

△「技能実習」および「特定技能」在留者の国籍別割合(※出入国在留管理庁調べ)

その結果、「技能実習」、「特定技能」ともベトナム人が最も多く、全体の半分程度を占めています。次にインドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーの順であり、これら5か国だけで全体の90%以上を占めています。

農業関係だけに限ると、2023年度技能実習生の計画認定数はベトナム人が最も多く全体の35%を占めています。以下、インドネシア19.7%、フィリピン9.8%、カンボジア9.4%、中国8.5%、ミャンマー5.8%となっています。全産業分野と似た比率ですが、ベトナム人の比率が低く、カンボジア人の比率が高いなどの傾向があります。

3.外国人材受け入れのための受入準備と監理団体の選び方

ここからは、監理団体を通じて技能実習生を受け入れる場合の標準的な手続きの流れを解説します。

宿舎の準備

宿舎は受入側が準備する必要があり、「技能実習制度 運用要綱」P102~105に定める基準を守る必要があります。

例えば、以下のような基準が定められています。

「寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること」

その他にも様々な細かい基準があります。

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置

技能実習責任者や指導員は誰でもよいわけではなく、受入機関に常勤していることが必須です。

また、実習計画の作成、技能の評価、監理団体への届出・報告、帳簿作成等が必須ですので、例えば就農1年目の方や新入社員などは担当できません。

さらに、過去3年以内に「養成講習」を修了していることも求められます。

※技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員は兼務可能

技能実習計画の策定・認定

監理団体と相談の上で策定することになりますが、農業分野では以下の点が特に注意が必要です。

・全体の2分の1以上を必須作業とする

例えば、「施設園芸」で第1号技能実習を行う場合、以下は必須です。

①土壌等づくり作業

②施肥作業

③環境管理作業

④資材・装置の取扱い作業

⑤栽培作業(葉数・節間の長さ測定作業、初歩的な育苗方法の判別作業、収穫作業)

・関連業務は全体の2分の1以下とする

みなさまの中には、施設園芸のほかに、露地野菜・水稲・果樹などを複合的に経営されている方も多いと思います。

これら品目の作業を実習計画に組み込むのは全く問題ありませんが、全体の2分の1を超えないようにする必要があり、それぞれの分野で定められた作業に沿った計画を立てる必要があります。ただし、施設園芸をしながら他の事業(例:林業、建設業)を経営している方の場合、これらの作業は実習計画に入れてはなりません。

・周辺業務は全体の3分の1以下とする

「施設園芸」分野の場合、周辺作業は、①作物の運搬作業、②梱包出荷作業、③施設園芸用設備の保守・点検作業、④農機具や農業機械の保守点検作業がこれに該当します。

・安全衛生業務は各業務(必須・関連・周辺)の10%以上とする

安全衛生業務とは、農業分野共通のもので以下のようなものがあります。

①雇入れ時の安全衛生教育

②作業開始前の安全装置等の点検作業

③農業に必要な整理整頓、清潔清掃作業

④農作業用機械及び周囲の安全確認作業

⑤防除衣・保護具等の着用と服装の安全点検作業

⑥安全装置の使用等による安全作業

⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業

⑧異常時の応急措置を修得するための作業

監理団体を通して受入を申し込む

監理団体とは、技能実習生を海外から受け入れる受入機関(農家や農業法人)や技能実習生をサポートする非営利団体のことです。

監理団体の主な役割を時系列に並べると、以下のとおりです。

①外国の送り出し機関との連絡調整(契約、採用活動等)

②技能実習計画の作成支援(実習計画は外国人技能実習機構の認可が必要)

③入国後講習の実施(後述)

④監査業務(3ヶ月間隔で行う定期監査+トラブル発生時の臨時監査)

⑤訪問指導(日本入国初年度の技能実習生がいる受入機関の実習状況の確認等)

⑥技能実習生の保護・支援(技能実習生の生活相談窓口等)

お住いの地区の農協が監理団体として技能実習生を受け入れている場合、まずは農業分野での技能実習生受入に慣れている農協に相談してみましょう。

それ以外の場合は、「外国人技能実習機構、施設園芸分野の場合2号移行対象職種「1-1」が該当します)」や「実習生JAPAN」で探してみましょう。

※「外国人技能実習機構」に認可されていない団体からの受け入れは不法就労になりますので絶対にやめましょう。

監理団体は、県によっては100ヵ所以上ありますので、どこを選んでよいか悩まれると思います。

その場合、なるべく許可日が古い団体を選び、「特定監理団体」より「一般管理団体」を選んだ方が安心です。許可日が古いと団体は、受入実績が豊富で、深刻なトラブルを起こしていないことを意味します。

また、「一般管理団体」は、過去にトラブルが少なく、外国人技能実習機構が高い評点を付けているので、技能がある「技能実習3号」ビザを所持する実習生の支援ができるためです。

4.技能実習開始から評価まで

「技能実習1号」の最初の1か月間は日本で「入国後講習」がある

監理団体は、技能実習生の入国後、受入機関に配属される前の技能実習生に対して、日本語や日本での生活に関する指導、入管法や労働基準法などの説明、現場見学など、今後の暮らしや業務に欠かせない入国後講習を行います。

このため、できれば農閑期に入国後講習を受けるように計画するとよいでしょう。

「技能実習計画に基づいた指導が必要

先に述べた技能実習計画に沿って実習できるように指導していきます。

技能実習責任者は、その日の実習内容をきちんと記録し、監理団体の監査に備えましょう。

1つだけ注意しなければならないのが、技能実習生の労働時間です。

労働基準法上の除外規定があるのは、農家の家族や日本人従業員だけです。

技能実習生は当てはめない運用をしていますので、労働基準法を守った働かせ方をする必要があります。

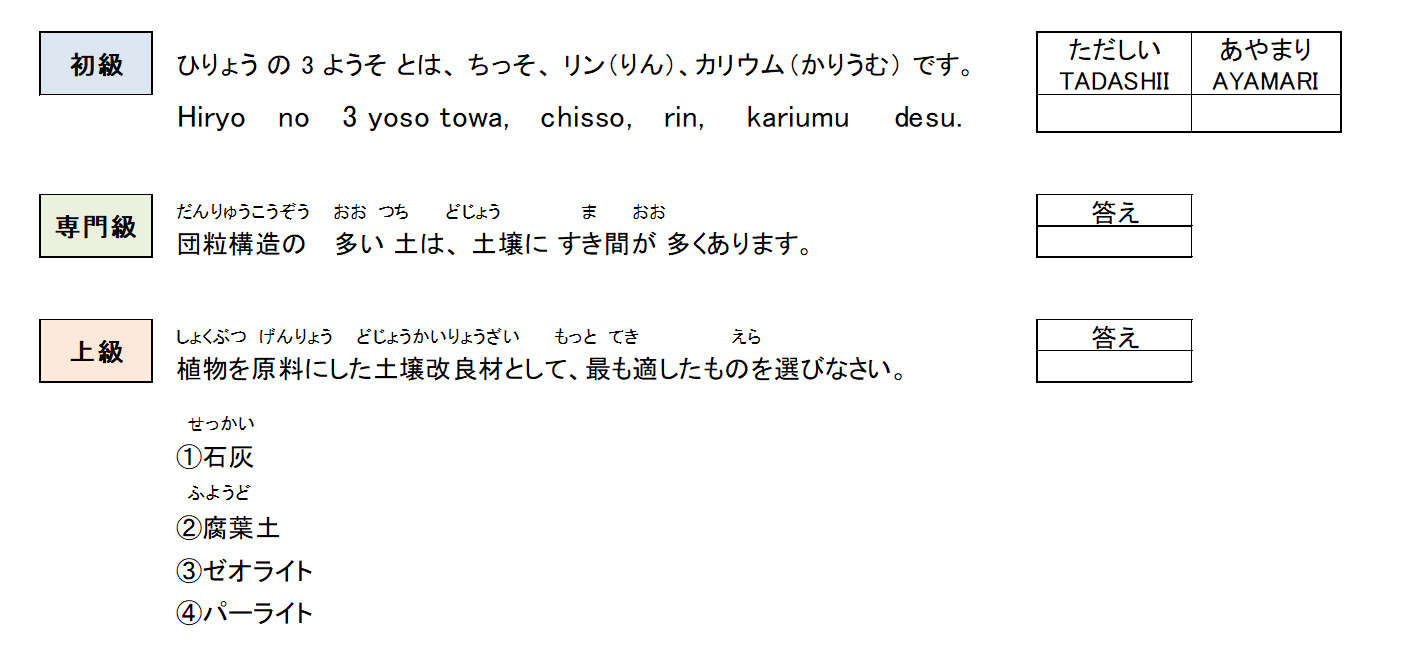

「技能実習1号」→「技能実習2号」、「2号」→「3号」へのビザ切り替えの際には、日本農業会議所が主催する技能実習評価試験(それぞれ「初級」、「専門級」)を受験し、合格する必要があります。また、「技能実習3号」を終える人向けにも評価試験「上級」があります。

これらの試験は、随時行っているわけではないため、実習計画が認定されたらすぐに申し込んでおきましょう。

技能実習評価試験は、いずれも英語や現地語ではなく、日本語で行われることが特徴です。

以下は、「農業技能実習評価試験(施設園芸)」での土壌肥料分野の過去問題(抜粋)です。

「上級」ともなると、日本人従業員に準じた知識レベルが求められることが分かります。この他「専門級」、「上級」では実技試験もあります。

△図2:2023年度農業技能実習評価試験(施設園芸)に出題された過去問題(参照:一般社会団法人全国農業会議所,技能評価試験,農業技能実習評価試験 過去の試験問題(学科))

以上、本記事では、外国人材受け入れのための技能実習生制度について分かりやすく説明するとともに、手続きの流れを整理してみました。

後日更新の「後編」記事では、「外国人材受け入れのための注意点と心遣い」について筆者の体験談を交えてご紹介します。お楽しみに。

- ▼関連記事

▼参考

〇東京外国人雇用サービスセンター, 日本で働ける外国人・働けない外国人

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1a.html

〇参議院,外国人労働者の我が国経済への影響,―外国人との共生社会に向けて― 第三特別調査室 山内 一宏

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h31pdf/201917601s.pdf

〇農林水産省,農業分野における外国人の受入れについて

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html#ginoujissyuu

〇入出国在留管理庁,在留資格「技能実習」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html

〇一般社団法人,全国農業会議所

https://www.nca.or.jp/support/farmers/examination/about-system.html

〇経済産業省,技能実習制度の現状(不正行為・失踪)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/ginoujisshukyougikai/180323/4_moj-genjyou.pdf

〇法務省,技能実習制度及び特定技能制度の現状について, 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)資料

https://www.moj.go.jp/isa/content/001385692.pdf

〇外国人技能実習機構, 令和5年度業務統計

https://www.otit.go.jp/gyoumutoukei_r5/

〇農林水産省,農業者の皆様へ 外国人技能実習制度について~特に押さえておくべきポイントとは~

https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-49.pdf

〇農林水産省,農業者・農業法人労務管理のポイント(平成31年4月改訂)

https://www.maff.go.jp/j/pr/annual/attach/pdf/nougyou-9.pdf