IPM防除とは?生産者が儲かる総合防除の技術と考え方【タバココナジラミ防除の実践例付き】

コラム

IPM防除とは?生産者が儲かる総合防除の技術と考え方【タバココナジラミ防除の実践例付き】

公開日:2025.11.06

目次

最近耳にすることが増えた「IPM防除(総合防除)」。実は何十年も前からある言葉ですが、中には詳しくはご存じない方も多いかもしれません。「IPM防除」とは、英語「Integrated Pest Management(総合的病害虫・雑草管理)」の頭文字からつくった言葉であり、総合防除と全く同じ意味になります。

IPM防除(総合防除)を一言で説明すると、化学農薬のみに依存せず、物理的・生物的・耕種的方法を組み合わせて病害虫を防ぐ考え方です。

農林水産省が2005年に策定した「総合防除実践ガイドライン」は、2025年9月に最新版が公開されました。今回の改訂では、各地で一般的に使われるようになった防除技術や、新たに確認された有効な取り組みが反映されています。

そこでこの記事では、新ガイドラインの概要と、トマト黄化葉巻病の主な発病要因であるタバココナジラミ防除を例としたIPM防除(総合防除)の実践例をご紹介します。

1.総合防除実践ガイドライン改定のポイントは「農家の収量・所得向上」

今回の「総合防除実践ガイドライン」改訂で目を引くのは、”農業構造転換の方向性を踏まえた新たな技術開発”という項目です。

これまでのガイドラインは、どちらかというと病害虫に薬剤抵抗性がつかないように管理をしたり、生態系に悪影響を及ぼすような農薬使用を抑制することに重点が置かれていました。そのため、ともすれば農薬不使用を推奨していると誤解されることもありました。

しかし、今回の改訂では、病害虫がどれくらい発生しているかを調査する「予察」に重点を置き、予察の結果に基づいて各農家が適切に対策することにより、農業生産全体の「生産性の向上」、「低コスト」、「省力」を目指すことが謳われています。

すなわち、農家の収量や所得の向上が強く意識されているのです。

2.防除の基本をチェック!タバココナジラミを防除しよう

ここからは、トマトやミニトマトのトマト黄化葉巻病の主な発病要因であるタバココナジラミ防除を例とした総合防除の実践例をご紹介します。

防除の基本は「入れない」「増やさない」「出さない」です。

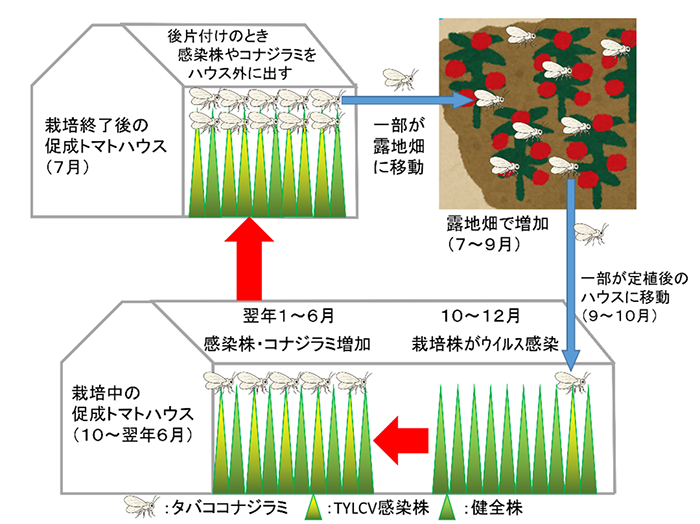

上図に、トマトやミニトマトの重要害虫であるタバココナジラミ(以下、コナジラミ)の増加する様子を図式化しました。

促成栽培では、秋~春にかけてハウス内でコナジラミが増殖し、コナジラミが媒介する黄化葉巻病(TYLCVというウイルス)に感染したトマト株も増えます。

促成栽培の終了後、後片付けの際にコナジラミが逃亡し、周囲の露地(家庭菜園が多い)トマト株で増殖します。また、露地株も黄化葉巻病に感染し、TYLCVを保毒したコナジラミが維持されます。

秋になって促成栽培のトマトを定植した後、露地栽培トマトにいたTYLCV保毒コナジラミが侵入し、ハウス内のトマト株が黄化葉巻病に感染します。

△トマトの黄化葉巻病

以上のことを考えると、

・ハウス内でコナジラミが「増える」と栽培終了後にコナジラミを「出す」ことになる

・コナジラミを「出す」ため次作でハウス内に「入れる」ことになる

・いったん「入れる」と、化学農薬の連用だけではコナジラミが「増える」ことになる

これらがタバココナジラミや黄化葉巻病の防除を難しくしているのです。

※なお、この記事では、トマト黄化葉巻病(TYLCV)を媒介するタバココナジラミを例に説明しますが、ピーマン黄化えそ病(TSWV)やキュウリ黄化えそ病(MYSV)を媒介するアザミウマ類の防除も基本的な考え方は同じですので、農薬の登録などを確認の上で参考にしてください。

3.病害虫を「増やさない」ために必要な賢い防除│3つのポイント

栽培期間を通してタバココナジラミは低密度に抑えられ、栽培後期によくみられる爆発的増加を防げた。これにより、近隣ハウスなどの周辺環境へのトマト黄化葉巻ウイルスやウイルスを媒介する害虫の飛散を防止することが期待できます。

- ▼関連記事

ポイント1.地域ごとの総合防除計画を覗いてみよう!

タバココナジラミが媒介する黄化葉巻病の場合、都道府県によって記述が異なっています。

例えば、筆者が住む福岡県の場合、コナジラミ類、黄化葉巻病の記述があるとともに、黄化葉巻病がタバココナジラミによって媒介することが明記されています。

ところが、北海道の場合、黄化葉巻病やタバココナジラミの記述ともにありません。

これは、冬の北海道では野外でタバココナジラミが生存できないことから、黄化葉巻病が発生しないものと考えられます。

このように、地域ごとに発生する病害虫も異なっているため、その地域に合った方法で総合防除を実践するのが基本になります。

まずはお住まいの地域の総合防除計画のうち、ご自身が栽培する品目を見ておくとよいでしょう。

ポイント2.省力的な防除として見直されている「くん煙剤」をチェックしよう!

家庭でゴキブリが多い場合に、くん煙剤を使った方も多いと思います。

農薬でも、くん煙剤として製剤化しているものがあり、うまく使うと効果的な防除を期待できます。

くん煙剤は、「加熱によって有効成分を煙状の微細な粒子として空中に拡散し、作物の表面に付着させ、あるいは病害虫に直接接触・吸入させて効力を発揮させる薬剤」と定義されています。

また、くん煙剤の長所として、①作物や病害虫によく付着する、②ハウスの隅々までよく拡散する、③くん煙作業は夕方の短時間で行うので日中の作業に影響がなく省力的、④果実の汚れが少ない、⑤防除に水を使用しないのでハウス内の湿度が維持できる等があげられます。

しかし、水和剤等の一般的な剤型より高価であるため、使用に躊躇している農家や産地が多いと聞いています。

トマトのコナジラミ類では「モスピランジェット」が登録されていますが、それ以外の病害虫でも多数の薬剤が登録されています。特に葉の裏に寄生する病害虫では有効なものが多いので、検討されてみてはいかがでしょうか。

- ▼関連記事

ポイント3.抵抗性が付かない天敵・忌避剤の利用を検討しよう!

化学農薬で一番厄介なのが使い続けるうちに、薬剤抵抗性が付くことです。また、自分のハウスでは使っていなくても、他で抵抗性が付いた病害虫が侵入することで、自分のハウスでの防除にも支障をきたすことがあります。

しかし、天敵を利用することで、抵抗性とは関係なく作物生産ができます。

例えば、トマトやミニトマトでは、数年前からタバコカスミカメを天敵に用いることで、化学合成殺虫剤の使用回数を減らしつつ、慣行防除と同程度にコナジラミ類を防除できることが知られています。

ただし、タバコカスミカメは農薬の選択を誤ると全滅することがありますので、防除には注意が必要です。

また、近年ではコナジラミの成虫をトマト株に寄生・吸汁させにくくする忌避剤「ベミデタッチ」も開発されています。忌避剤なので抵抗性もつかず、またタバコカスミカメに対する影響も少ないとされています。

- ▼関連記事

4.病害虫を「出さない」ために株を確実に枯死させよう!

病害虫を「出さない」ためには株の確実な枯死が重要です。

栽培終了後に、コナジラミをハウス外に出さないようにするためには、「施設内の除草を行った上で速やかにトマトを抜き取り、施設を閉鎖する必要がある」とされています。

これは、トマト栽培株だけでなく、雑草にコナジラミが寄生した場合も少なくとも7日以上は生存するためです。

しかし、特に大規模な栽培では上記を短期間に確実に実行するための労働力がなく、結果としてコナジラミをハウス外に逃してしまうのが現状かと思います。

そこで、早く栽培株を枯らすことで、コナジラミのハウス外の逃亡を防ぐ技術として「キルパー」を用いた古株枯死技術を紹介します。

使用方法はごく簡単で、マルチを畝上部に敷いている場合は、栽培終了後にハウスを密閉し、液肥混入器等で灌水チューブを通じて原液ベースで40~60L/10aかん水(50~100倍希釈)するだけです。

この方法でトマト栽培株が数日で枯死するだけではなく、密閉したハウス内で薬剤がガス化することによりコナジラミも退治できます。

さらに、ネコブセンチュウやアザミウマ類など他の病害虫も同時に防除できるのも長所です。

以上、本記事では、2025年9月に農林水産省が策定した「総合防除実践ガイドライン」の概要を説明するとともに、トマト黄化葉巻病を例に実施例を説明しました。

実施例で挙げたタバコカスミカメ、べミデタッチ、キルパー®の古株処理は、ここ5年ほどで普及しつつある技術です。このように技術進歩により総合防除がより簡単にできるようになりますので、これからも紹介を続けていきたいと思います。

- ▼関連記事

▼参考

〇総合防除実践ガイドライン

~「予防・予察」に重点を置いた病害虫・雑草管理のメリットを明確化することによる現場への浸透~

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_ipm/attach/pdf/index-34.pdf

〇指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針案に寄せられた御意見及びそれに対する考え方

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000243628

〇茨城県, トマト-黄化葉巻病(病原ウイルス tomato yellow leaf curl virus(TYLCV))

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/byobo/boujosidou/shiryoshitsu/shiryo-t-tomato-okahamaki.html

〇福岡県, (3) 野菜

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/218632.pdf

〇日本曹達(株),農業用くん煙剤の現況について

https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/wp-content/uploads/2024/03/005-023.pdf

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/yasai/tomato/documents/r4yasai2.pdf

〇茨城県,抑制トマトにおけるタバコカスミカメを用いたコナジラミ類の総合防除法

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/054/610/684.pdf

〇関西病虫研報(63):53-58(2021)原著論文,岡山県における土着天敵タバコカスミカメに対する農薬の影響

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kapps/63/0/63_53/_pdf

〇関西病虫研報(50):185-187(2008)短報,タバココナジラミ防除を目的とした栽培終了後の施設密閉処理におけるトマト抜き取り時期の重要性

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kapps/50/0/50_0_185/_pdf